|

. |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

|

|||

|

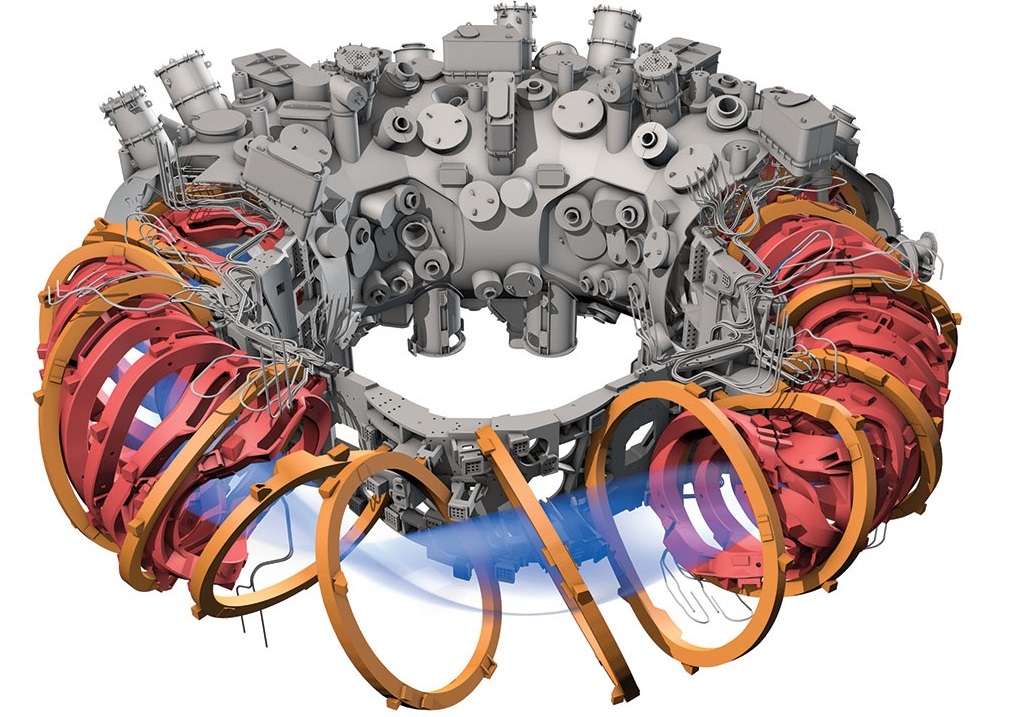

Stellaratoren verwenden komplexere Magnetfeldkonfigurationen als Tokamaks, um ein stabiles Plasma zu erzeugen. KI kann dabei helfen, die optimale Magnetfeldkonfiguration zu finden, um die Leistung des Reaktors zu maximieren. Durch die Analyse großer Datenmengen können KI-Modelle Anomalien im Betrieb eines Stellarators erkennen und so Ausfälle vermeiden. Ein Stellarator ist eine torusförmige Anlage zum magnetischen Einschluss eines heißen Plasmas mit dem Ziel der Energiegewinnung durch Kernfusion. Der Name dieses Fusionskonzeptes soll an die Kernfusion als Energiequelle der Sterne (lateinisch stella = Stern) erinnern. Ein rein toroidales Magnetfeld kann geladene Teilchen nicht vollständig einschließen. Der Stellarator löst dieses Problem durch eine komplexe, nicht rotationssymmetrische Magnetfeldgeometrie. Im alternativen Konzept des Tokamaks wird der vollständige Einschluss durch einen im Fusionsplasma fließenden elektrischen Strom erreicht. Im Unterschied zu Tokamaks können Fusionsanlagen vom Typ Stellarator von vorne herein im Dauerbetrieb arbeiten: Sie werden ohne Plasmastrom mit einem Feld betrieben, das ausschließlich durch äußere Spulen erzeugt wird. Dafür benötigen sie jedoch wesentlich komplexer geformte Magnetspulen als ein Tokamak. Stellaratoren in Betrieb

Und mit Entladungen bis zu 30 Minuten Länge soll Wendelstein 7-X die wesentliche Stellaratoreigenschaft vorführen, den Dauerbetrieb. Ein Energie lieferndes Plasma wird allerdings hier nicht angestrebt: Da sich dessen Eigenschaften vom Tokamak zum großen Teil auf Stellaratoren übertragen lassen, bleibt dies dem Tokamak ITER überlassen. Das National Compact Stellarator ExperimentMit dem Bau des National Compact Stellarator-Experimentes (NCSX) wurde 2003 begonnen. Ziel war der Nachweis der Funktionsfähigkeit eines Kernfusionsreaktors vom Typ Stellarator. Der NCSX folgt dem Stellarator-Konzept, zeichnet sich aber durch ein geringeres Seitenverhältnis gegenüber anderen Stellarator-Experimenten aus. Einer der Vorteile des NCSX-Experimentes sollte es sein, das Plasma stabiler zu halten. Dabei sollte die Form des magnetischen Käfigs für den stabilen Einschluss des Plasmas entscheidend sein. Die sehr geringen Montagetoleranzen erforderten die Verwendung von Lasertrackern und von photogrammetrischen Messsystemen, um das Stellarator-Experimentes innerhalb der Toleranz zu montieren. Die sehr komplexe und präzise Montage des NCSX-Experimentes führte zu einer deutlichen Unterschätzung der Projektkosten von ursprünglich 102 Millionen US-Dollar, damit einher ging eine deutlich verlängerte Bauzeit. Eine Projekt-Review stellte fest, daß das Stellarator- Experiment nicht termingerecht bis Juli 2009 in Betrieb genommen werden konnte und Kosten in Höhe von 170 Mio. US-Dollar anfallen würden. Das National Compact Stellarator Experiment wurde aufgrund der Kostenüberschreitung sowie des Terminverzuges um vier Jahre gestoppt. Ein Magnetfeld kann die Bewegung geladener Teilchen in zunächst zwei Richtungen einschränken, indem es sie auf schraublinienförmige (helikale) Flugbahnen um die Magnetfeldlinien zwingt (Gyration) und sie sich nur noch entlang der Feldrichtung frei bewegen können. Zum dreidimensionalen Einschluss wird das Feld zu einem Torus gebogen, in dem alle Feldlinien kreisförmig geschlossen sind. Dabei wird das Magnetfeld allerdings unvermeidlich zum Zentrum hin stärker als am Rand. Dieser Feldgradient treibt die Teilchen senkrecht zur Magnetfeldrichtung aus dem Torus hinaus (Torusdrift). Deshalb muss das Magnetfeld zusätzlich verdrillt werden, so dass die Teilchen auf ihrem Kurs entlang einer Feldline nicht dauerhaft in eine Richtung driften, sondern die Drifts an unterschiedlichen Orten einander ausgleichen. Beim Stellarator wird, anders als beim Tokamak, das verdrillte Magnetfeld vollständig von äußeren stromdurchflossenen Spulen erzeugt. Es kann theoretisch gezeigt werden, daß ein Stellarator nicht kontinuierlich rotationssymmetrisch sein darf, also bei einer beliebigen Drehung in toroidaler Richtung in sich selbst übergeht. Das erste Stellaratorkonzept hatte die Form einer liegenden 8, wo zwei Abschnitte entgegengesetzter Krümmungen existieren, deren Drifts sich ausgleichen sollten. In modernen Stellaratoren besteht das Stellaratorfeld aus einer Anzahl gleicher Abschnitte, den Feldperioden, z. B. fünf im Wendelstein 7-X, zehn im Large Helical Device (LHD), und besitzt somit eine diskrete Symmetrie: Nur bei Drehung um den Winkel 360° in toroidaler Richtung geht die Konfiguration in sich selbst über. Als zweite Symmetrie kann noch die sogenannte Stellaratorsymmetrie vorliegen: Bei dieser geht eine Feldperiode in sich über, wenn sie um eine spezielle Achse um 180° gedreht wird. Wegen des Fehlens einer kontinuierlichen Symmetrie kann es – anders als beim Tokamak – vorkommen, dass die magnetischen Feldlinien nicht mehr überall auf ineinander verschachtelten Flächen verlaufen, sondern sich stellenweise chaotisch verhalten. Da sich dies negativ auf den Einschluß des Plasmas auswirkt, müssen diese Gebiete (ergodische Bereiche und magnetische Inseln) möglichst klein sein. Der Stellarator hat gegenüber dem Tokamak- Konzept zwei wesentliche Vorteile: Da kein toroidaler Strom im Plasma aufrechterhalten werden muß, werden mit dem Plasmastrom zusammenhängende Instabilitäten vermieden, die zu einem Zusammenbruch des Plasmaeinschlusses führen können; so könnte ein Stellarator später als Kraftwerk grundsätzlich im Dauerbetrieb arbeiten. Beim Tokamak-Konzept ist dagegen die Frage, wie ein Strom im Plasma dauerhaft aufrechterhalten werden kann, noch Gegenstand aktueller Forschung. Diesen Vorteilen steht gegenüber, daß die dreidimensionale Struktur des Plasmas dessen Einschluss im heißen Zustand grundsätzlich erschwert, so daß eine Optimierung der Magnetfeldgeometrie notwendig wird. Auch ist das Spulensystem eines Stellarators komplexer als das eines Tokamaks. Tokamak und Stellarator haben sonst viele ähnliche Komponenten; auch die technischen Anforderungen sind weitgehend ähnlich. Alternativ: der TokamakIm alternativen Konzept des Tokamaks wird der vollständige Einschluss durch einen im Fusionsplasma fließenden elektrischen Strom erreicht. |

, Die Geschichte des StellaratorsDas Konzept des Stellarators wurde 1951 von Lyman Spitzer in Princeton, USA entwickelt, der zunächst eine Konfiguration vorschlug, bei der ein Torus zur Form einer Ziffer 8 gebogen wurde. Die experimentellen Ergebnisse auch des Nachfolgers, des „rennbahn-förmigen“ Model-C, zeigten nur ungenügenden Plasma-Einschluß. Die vor dem Hintergrund des Kalten Krieges als geheim klassifizierten Experimente trugen den Namen Projekt Matterhorn. Daher bekamen die nach der Veröffentlichung 1958 in Garching bei München fortgeführten Arbeiten den Namen des bayerischen Berges Wendelstein. In Grundsatzexperimenten ließ sich zeigen, daß Ungenauigkeiten beim Bau der Spulen und die geringe Symmetrie der ersten Anordnungen Grund für deren schlechten Einschluß waren. Es wurden daher symmetrischere kreisförmige Konfigurationen entwickelt (als Größenmaßstab ist im Folgenden jeweils der große Radius R des Plasmas im Torus mit angegeben): Der klassische Stellarator Wendelstein 7-A(Garching, 1976–85, R=2 m), • das Heliotron-E, Kyoto (R=2,2 m), • die Torsatrons, Advanced Toroidal Facility ATF (1988, Oak Ridge, USA, R=2 m) • und Uragan (Charkow, Ukraine). Mit der Verfügbarkeit von Heizmethoden, die unabhängig von einem im Plasma getriebenen Strom waren, ließen sich auch erstmals im Gegensatz zu einem Tokamak stromlose „reine“ Stellaratorplasmen untersuchen. Dadurch konnte erwartungsgemäß eine ganze Klasse von (stromgetriebenen) Instabilitäten vermieden werden, ebenso der plötzliche Verlust des Einschlusses durch Stromabbruch. Der Plasma-Einschluß dieser ersten Stellaratorgeneration entsprach bei den damals erreichbaren Temperaturen etwa dem von Tokamaks vergleichbarer Größe. Es stellte sich aber heraus, dass die mit steigender Temperatur stark ansteigenden Teilchenverluste und die mit wachsendem Druck auftretende horizontale Verschiebung des Plasmas keinen Fusionsreaktor in wirtschaftlich akzeptabler Größe erlauben würden. Ein weiterer konzeptioneller Nachteil waren die großen Kräfte insbesondere an Stellen, wo sich Magnetspulen nahe kommen oder überkreuzen. Der Durchbruch gelang mit dem Konzept modularer Spulen (Wobig und Rehker, 1972). In diesen können die auftretenden Kräfte besser aufgefangen werden; sich überkreuzende Spulensysteme werden vermieden. Gleichzeitig ergaben sich mehr Freiheitsgrade zur Optimierung des erzeugten Magnetfelds hinsichtlich des inzwischen weiterentwickelten Verständnisses von Plasmatransport (wichtig bei steigender Temperatur), Gleichgewicht (wichtig mit steigenden Druck) und Instabilitäten (wichtig bei steigenden Temperatur- und Dichte-Unterschieden). Um die grundsätzliche Machbarkeit des modularen Konzepts und die Richtigkeit der theoretisch gewonnenen Optimierungskriterien zu überprüfen, wurde in Garching das Projekt Wendelstein 7-AS (für Advanced Stellarator) vorgeschlagen, das Komponenten des Vorgängers Wendelstein 7-A teilweise weiterverwendete und daher nur eine Teil-Optimierung darstellte. Die Ergebnisse des 1988–2002 betriebenen Experiments erfüllten bzw. übertrafen sogar in einiger Hinsicht die Erwartungen. Dies führte in den 90er Jahren zu einer Neubelebung der weltweiten Stellaratoraktivitäten und zum Bau einer Reihe kleiner und mittlerer Experimente, die Teilaspekte und weitere Magnetfeld-Konfigurationen untersuchen sollten: u. a. :

Die beiden letztgenannten Experimente nutzen bereits die sich mit modularen Spulen ergebenden Möglichkeiten. In Princeton (USA) wurde mit dem Bau des vergleichsweise kompakten (R=1,4 m) National Compact Stellarator-Experiments begonnen, das eine alternative Optimierungsstrategie des Magnetfeldes verfolgte. Der Strom im Plasma sollte hier gerade nicht minimiert werden, so daß ein Hybrid zwischen Tokamak (Verdrillung des Magnetfelds durch Stromfluss im Plasma) und Stellarator (Verdrillung des Magnetfelds durch externe Spulen) entsteht. Der Bau dieses quasi toroidal-symmetrischen Stellarators wurde von der US-Regierung 2008 aus Kostengründen abgebrochen. |

||

Web-site, das E-Book, die Newsletter und die Vorträge werden mit Hilfe von KI-Lösungen erstellt. © 2025 | Copyright by Paulo Heitlinger |

||||||